Ein „Gedenkstein“, 1865

Das Fundstück der Woche 40/2025 ist ein Buntsandsteinquader mit einer Inschrift. Er erinnert vermutlich an den Umbau der Feste Kaiser Franz in den Jahren 1864/1865. Dieser war nötig geworden, da sich mit der Einführung gezogener Rohre bei den Kanonen die Reichweite der Artillerie und ihre Wirksamtkeit massiv erhöht hatten.

Die Einführung gezogener Rohre nach 1860 zog zunächst 1862 die „Sicherung der Kriegs-Pulver-Magazine“(1) in den Koblenzer Festungswerken nach sich.(2) An der Feste Kaiser Franz geschah dies u.a. mit dem Neubau zweier unterirdischer Magazine im Werkhof (siehe hier). Aber auch die Werke selbst mussten an die sich durch die größere Reichweite der gezogenen Geschütze veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Nach 1860 durchgeführten „vielfachen Studien und Untersuchungen der Defilenments- und Deckungsverhältnisse“ konnten „im April 1861 die ersten generellen Entwürfe und im Februar 1863 aber die ersten Special-Entwürfe und Kostenanschläge […] eingereicht“(3) und im gleichen Jahr noch mit den ersten Baumaßnahmen begonnen werden.

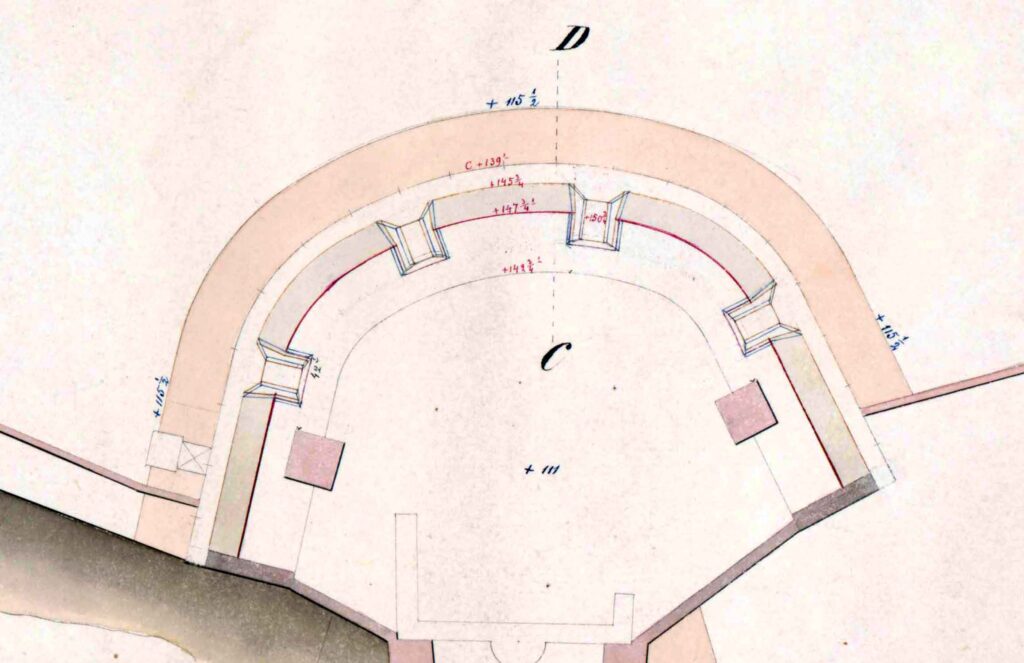

An der Feste Kaiser Franz begannen die Arbeiten 1864 vermutlich mit dem Abbruch der Zinnen auf dem Reduit.(4) Ein Umbau-Entwurf vom März 1864 zeigt stattdessen eine Erdbrustwehr anstelle der Zinnen sowie vier Bonnet-Traversen gegen Längsfeuer (Abb. 2).(5)

Neben den Korrekturenarbeiten am Reduit wurden außerdem Volltraversen auf den Wällen des Festungswerks angelegt. Bei der Anlage der Traversen, die „durch Sträflinge“ ausgeführt wurde, kam der angefallene Aushub der beiden kurz zuvor erbauten Kriegspulvermagazine II und III zum Einsatz.(6) Die Arbeiten waren 1865 abgeschlossen.(7)

Zur Erinnerung an die in den 1860er-Jahren an den Koblenzer Festungswerken durchgeführten Um- und Erweiterungsbauten wurden Gedenktafeln an den jeweiligen Werken angebracht. So findet sich z.B. eine solche Tafel von 1864 im Untergeschoss des zweigeschossigen Anbaus am Glockenbergturm und von 1865 an der sogenannten „Teufelstreppe“ (Abb. 4).

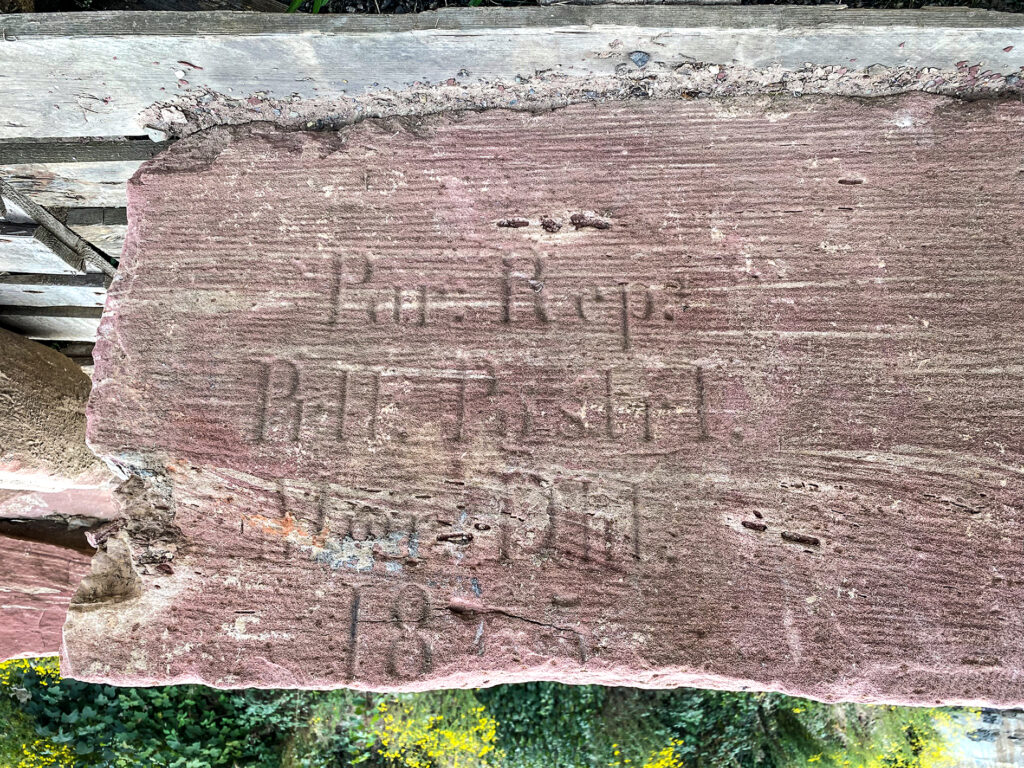

Umso erfreulicher ist der in Abb. 1 gezeigte Fund an der Feste Kaiser Franz, der vermutlich in Erinnerung an die 1864/1865 durchgeführten Maßnahmen erstellt worden ist. Die Inschrift auf dem Stein lautet (Ergänzungen in eckigen Klammern):

Par. Rep.

Prlt. Pgstr 1.

M[st]r Dhl.

18[6]5

Während es sich bei der ersten Zeile um einen Hinweis auf die „Verstärkungs-Bauten“(8) bzw. Umbauten handeln könnte,(9) bezeichnen die beiden mittleren die an der Baumaßnahme beteiligten Personen.

Dabei handelt es sich um Premier-Leutnant Pagenstecher (Zeile 2), der bereits bei den Kriegspulvermagazinen die Bauleitung innehatte.(10) Dieser nahm 1864 noch als Seconde-Leutnant im Westfälischen Pionier-Bataillon Nr. 7 am Deutsch-Dänischen Krieg teil,(11) wofür er den „Rothen Adler-Orden vierter Klasse mit Schwertern“ verliehen bekam.(12) Am 12. Juli 1864 wechselte Pagenstecher zur Fortifikation Koblenz,(13) wo er vermutlich zum Premier-Leutnant befördert wurde.(14) Die zusätzliche 1 hinter dem Namen bezieht sich auf den Umstand, dass es zwei Personen gleichen Namens in der 3. Ingenieur-Inspektion gab, die zur besseren Unterscheidung dann „durchnummeriert“ wurden.

Zur Entschlüsselung der dritten Zeile hilft wiederum ein Blick auf die beiden Gedenktafeln der rechten Rheinseite. Hier ist an gleicher Stelle jeweils „Mstr“ zu lesen. Da das „M“ und das „r“ in Abb. 1 noch gerade so erkennbar sind, werden die zwei fehlenden Buchstaben wahrscheinlich „s“ und „t“ sein. Beim Namen des Meisters hilft dann ein Blick in die Koblenzer Adressbücher. Vermutlich handelt es sich bei dem Meister „Dhl“ um den Maurermeister Carl Joseph Diehl aus Koblenz,(15) der damit für die Ausführung der Arbeiten verantwortlich war. Diehl hatte im Dezember 1858 nach erfolgreicher Prüfung das „Meister-Befähigungs-Zeugnis“ erhalten.(16)

Die letzte Zeile bezeichnet das Jahr, in dem die Baumaßnahmen zum Abschluss kamen.

Der nun wiedergefundene „Gedenkstein“ ist bislang einmalig in Koblenz, da er – im Gegensatz zu den beiden erhaltenen Gedenktafeln der rechten Rheinseite – an die Umbaumaßnahmen der 1860er-Jahre erinnert. Es ist zu vermuten, dass solche „Gedenksteine“ auch an anderen Koblenzer Festungswerken zu finden waren, aber spätestens bei der Entfestigung in den 1920er-Jahren verloren gegangen sind. Umso bedeutender ist daher dieser Fund an der Feste Kaiser Franz einzuschätzen.

Matthias Kellermann

Anmerkungen

(1) Festungs-Geschichte von Coblenz und Ehrenbreitstein 1834 bis 1905, in: Dziobek, Ernst: Kriegs- und Befestigungsgeschichte von Coblenz und Ehrenbreitstein, Koblenz 1834, StAK HK 11 Dzi (künftig: Festungs-Geschichte, StAK HK 11 Dzi), Blatt 32.

(2) Vgl. ebd., Blatt 29f.

(3) Ebd., Blatt 32f.

(4) Vgl. Ebd., Blatt 42f.

(5) Siehe Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), XI. HA, FPK, E 70291, Entwurf zur Korrektur des Kernwerks Franz, März 1864, gez. Pertz.

(6) Festungs-Geschichte, StAK HK 11 Dzi, Blatt 43.

(7) Vgl. Spezial-Geschichte der einzelnen zur Ausführung gekommenen Bauten, Bl. 70f., in: StAK HK 11 Dzi (wie Anm. 1, künftig: Spezial-Geschichte, StAK HK 11 Dzi).

(8) Festungs-Geschichte, StAK HK 11 Dzi, Blatt 42.

(9) Freundlicher Hinweis von M. Böckling. Hierfür spricht m. E. auch, dass diese Zeile bei den Tafeln an der Teufelstreppe und im Glockenbergturm, bei denen es sich um Neubauten und nicht um Umbauten handelt, fehlen.

(10) Vgl. Spezial-Geschichte, StAK HK 11 Dzi, Blatt 70.

(11) Vgl. Hoffmann, [Jaques Olivier]: Geschichte des Westfälischen Pionier-Bataillons Nr. 7, Berlin 1888, S. 211.

(12) Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 171, 23.07.1864, S. 2001.

(13) Vgl. Hoffmann, S. 211.

(14) Vgl. Rang- und Quartierliste der Königlich Preußischen Armee und Marine für das Jahr 1865, Berlin [1865], S. 302.

(15) Vgl. Adreßbuch der Stadt Koblenz für 1863, herausgegeben von F. C. Hell, Königl. Polizei-Sekretair, Koblenz [1863], S. 105 (Online-Ausgabe bei Dilibri).

(16) Amtsblatt der Preußischen Regierung zu Coblenz, Jahrgang 1858, Koblenz [1858], S. 532.

Abbildungen

Abb. 1, 4: Foto M. Kellermann, 2025

Abb. 2: GStA PK, XI. HA, FPK, E 70291, Entwurf zur Korrektur des Kernwerks Franz, März 1864, gez. Pertz (Ausschnitt), Public Domain Mark 1.0

Abb. 3: Foto M. Kellermann, 2023